文章摘要:虽然“砍下 35 分”在场上是一种极具说服力的表现,但如果球员仍然被球队以“非保障合同”(non-guaranteed contract)形式对待,这背后一定有更深层次的原因。在本文中,我们将从四个主要维度探讨:合同结构与球队风险控制机制、球员年龄与身体衰退考量、球队文化与纪律因素、市场议价地位与谈判策略。通过这几个层面,我们希望剖析—为什么即便像巴特勒这类球员仍具有突然大爆发能力,却不得不接受“非保障合同”的局面。合同结构维度将揭示球队如何在薪资帽和风险管理中布阵;年龄与身体维度则提醒我们即便“今天砍 35 分”,明日可能受伤;文化纪律层面体现球队对球员态度与未来稳定性的衡量;谈判与市场层面则探讨球员自身议价能力、市场预期与球队筹码之间的权衡。最后将结合四个方面进行整合总结,指出“非保障合同”并非对球员能力的否定,而更像是一种风险分摊与未来预期的博弈。希望通过本文,读者能对这一看似矛盾的现象有更深入、全局性的理解。

一、合同结构与球队风险控制

NBA 合同设计具有灵活性,球队在签署球员合同时通常会在保障性和非保障性之间做权衡。将合同设为非保障,意味着球队可以在未来某个时间点放弃继续支付或履行合约义务,从而保留更大的操作自由度。

具体而言,非保障合同是球队控制薪资风险的重要工具。如果球员在接下来的赛季状态下滑、伤病频发或者不合队伍战术体系,球队愿意有退出机制,而不会被完全锁死在高额长期合同中。

在巴特勒这种“偶尔高光爆发”的情况下,球队可能并不愿意在他当前合同年就给予完全保障,毕竟球队希望看到的是持续性稳定表现,而不仅仅是一场或几场爆发。

此外,薪资帽、奢侈税、以及未来引援灵活性都是球队在合同结构设计时必须考虑的变量。若球队未来还有更大引援计划,他们希望合同设计能够给予空间,而不是让球员的保障薪资成为累赘。

因此,即便是像巴特勒这样的球员,球队在谈合同时仍可能倾向使用非保障条款来为自己留出“退路”,这是一种自我保险式的操作。

二、年龄与身体衰退考量

篮球运动员的身体巅峰期有限。即便某一天砍下 35 分,也无法抹去未来可能出现伤病或体能下滑的风险。球队在签约时必然要对此做出预估与防范。

对于年纪较大的球员而言,每增加一年合同,球队就承担多一年衰退与不可预测性的风险。即使他曾有爆发能力,球队也可能认为长期合同保障过度激进。

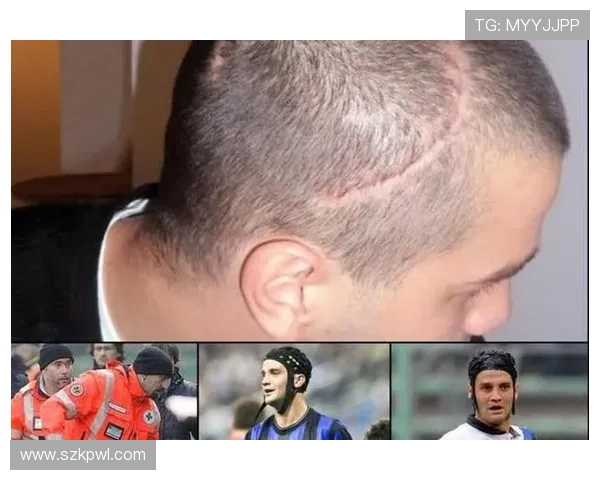

此外,伤病历史会放大这种顾虑。如果球员过去有受伤经历,哪怕他状态尚佳,也可能被球队视为一个潜在的风险点,从而更倾向于使用非保障合同。

换句话说,一次 35 分表现可以被视作“极端正样本”,但球队更在意的是长期平均表现与可靠性。年龄越大,不稳定性往往越高,这使得非保障合同在视觉上对于球队更具吸引力。

三、文化纪律与球队信任体系

除了合同结构与身体因素外,球队对球员的文化契合度、纪律性、可靠性等软因素也会在决定保障合同与否时起关键作用。

即便球员场上表现出色,如果在球队内部存在不服管理、态度问题、与教练或管理层有矛盾等情况,球队出于长远稳定性的考量,可能不愿在合同上承担完全保障责任。

例如若球员在公开场合或私底下与管理层发生争执、转会意向传闻多、纪律问题频出,球队会将这种不确定性视为一种潜在隐患,从而倾向于暂缓保障,直到“信任”建立。

在这种逻辑下,“砍下 35 分”只是一种短时的表现,而球队更看重的是球员在训练、日常球队生活、场下态度等方面的可控性。如果这些方面尚未得到完全信任,非保障合同就成为一种“考察期”工具。

球员在市场上的议价地位,也是能否获得保障合同的重要因素。即便偶有爆发,如果球员在庄闲游戏整个联盟中谈判地位不够强势,也难以逼出保障条款。

在谈判中,球队往往会压价、提出“先观察再决定”的方案。如果球员接受这种谈判策略,就可能签下非保障合同,以换取进入球队的机会或短期表现平台。

此外,球队可能根据市场竞争程度设定条件条款:若球员在某些标准下达标(例如场均得分、关键比赛表现、出勤率等),合同就转为保障。这样的“转保障条款”使双方都有灵活性。

对于巴特勒这类球员而言,虽然他有能力短时爆发,但可能在整体市场竞争、前景预期、球队薪资配置等方面不占绝对优势,从而在谈判中无法坚守完全保障的条件。

换句话说,非保障合同可能只是谈判起始点,而球队以此为基准,再根据后续表现决定是否“兑现”保障,这是一种风险共担的博弈方式。

总结:

综合来看,巴特勒即便爆砍 35 分仍被以非保障合同对待,并非因为能力被否定,而是多种因素交织下的结果。合同结构上,球队希望保留灵活性与风险退出机制;年龄与潜在衰退使球队不得不谨慎;文化与信任体系又是软性但重要的考量;而市场谈判地位最终决定球员能否争取到保障条款。

因此,这一现象并非个例,而正是现代职业体育环境下,球队与球员之间关于能力、风险、信任与未来预期的复杂博弈。理解这种博弈,有助于我们更清晰地认识为何“高光表现”并不必然转化为“完全保障合同”。